Taxi ins Meer

Zweimal im Leben überqueren europäische Aale den Atlantik. Was sie antreibt, wie sie sich dabei orientieren, was in den Tiefen des Meeres vor sich geht, das alles sind noch immer ungelöste Rätsel der Biologie. Sicher ist allerdings, dass der Fisch mit dem schlangenförmigen Körper ohne das Zutun der Menschen in unseren Gewässern nicht mehr vorkäme. Michael Kolahsa erklärt warum.

Text + Fotos: Markus Mauritz

Die Romantik ist auch nimmer das, was sie einmal war. Wasser gurgelt aus den Turbinen an der Staustufe Harrbach (Landkreis Main-Spessart). Ockergelbe Schaumkrönchen tanzen auf den Wellen. Der Fluss zieht ruhig und ungerührt vorbei. Soviel Wasser sollte ein Dorado für Fische sein – könnte man meinen. „Mitnichten!“, weiß Michael Kolahsa, der Fischerei-Fachberater des Bezirk Unterfranken. Die insgesamt 34 Staustufen des Mains wären nämlich eine tödliche Falle für Aale, würde der Mensch nicht eingreifen. „Ohne künstlichen Besatz und ohne die Aal-Taxis gäbe es diese Tiere im Main längst nicht mehr“, sagt Kolahsa.

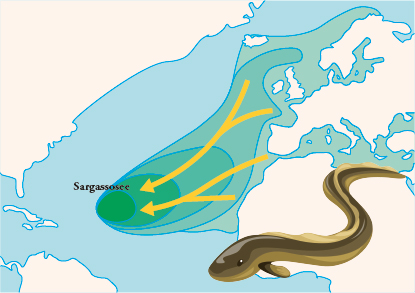

Der europäische Aal hat nämlich einen ungewöhnlichen Lebenszyklus, der es ihm schwer macht, auf Störungen in seinem natürlichen Lebensraum zu reagieren. Einst lebte der Fisch mit dem schlangenförmigen Körper massenweise in den europäischen Binnengewässern, heute steht er auf der Internationalen Roten Liste und ist vom Aussterben bedroht. Und das kam so: wenn die Tiere nach etlichen Jahren in unseren Flüssen und Teichen geschlechtsreif werden, machen sie sich auf den Weg in die Nordsee und von dort aus rund 6 000 Kilometer quer über den Atlantik zu ihren Laichgründen in der Sargassosee östlich von Florida.

Nach dem Ablaichen in den Tiefen des Meeres sterben die Tiere. Aus den Eiern, die sie hinterlassen, schlüpfen Larven, die wegen ihrer Form als „Weidenblatt“ bezeichnet werden. Der Golfstrom trägt diese Larven an die europäischen Küsten. Von hier aus wandern die jetzt „Glasaale“ genannten Jungtiere die Flüsse hinauf, so wie es ihre Vorfahren schon vor Generationen machten. Nur, dass es damals keine Staustufen gab. „Die Aale, die heute im Main schwimmen, verdanken ihr Leben den Besatzmaßnahmen der Fischer“, erläutert Michael Kolahsa. Und ohne das Zutun der Fischer käme auch kaum einer der erwachsenen Aale lebend in den Laichgründen in der Sargassosee an, fügt der studierte Agrar-Ingenieur rasch hinzu.

„Catch and Carry“ heißt die Aktion, mit der seit etlichen Jahren die reisebereiten Aale im Main mit Netzen oder Reusen gefangen und an den Rhein transportiert werden. Ab Mainz ist der Weg ins Meer für die liebeshungrigen Fische frei, weil der Rhein bekanntlich ohne Staustufen auskommt. „Eine fantastische Sache!“, schwärmt Michael Kolahsa von diesen „Aal-Taxis“. Er begreift sich als „Anwalt der Fische“, wie er mit breitem Lachen einräumt. Er wolle „etwas bewegen“, wenn es um den Schutz bedrohter Schuppenträger geht. Natürlich denkt er dabei nicht nur an die Aale, aber die bedrohten Tiere mit ihrer ungewöhnlichen Biographie haben es ihm ganz besonders angetan. Nicht ohne Grund wurde der europäische Aal 2025 zum „Fisch des Jahres“ gekürt. Zu dessen Besonderheiten gehört, dass er seinen Körperbau den Verhältnissen im Meer anpasst, bevor er sich auf seinen Weg macht: die Augen werden größer, der Rücken färbt sich dunkel und die Bauchseite silbrig.

Der beginnende Winter ist dann die Zeit, in der die jetzt „Blankaale“ genannten Fische ihre Reise in die Karibik antreten. Wenn die ersten Hochwässer die Flüsse über die Ufer treten lassen, aktivieren die unterfränkischen Fischer ihre so genannten „Aalschokker“. Das sind spezielle Fischerboote mit einem flachen Boden, die zum Fang von Aalen umgebaut wurden. An langen Stangen werden seitlich des Schiffs Netze ausgelegt: 35 Meter lang, elf Meter im Durchmesser, mit Maschen, die zum Ende hin immer enger werden. Vier solche Aalschokker gibt es in Unterfranken, einen in Erlabrunn, einen in Kleinheubach und zwei in Harrbach. Pro Saison gehen den Fischern etwa siebeneinhalb Tonnen Aal ins Netz. Weitere eineinhalb Tonnen werden elektrisch abgefischt. Insgesamt neun Tonnen Fisch reisen also auf dem Landweg vom Main ins Meer – zumindest das überschaubare Stück von Unterfranken bis Mainz.

„Das ist kein Job für Stubenhocker“, weiß Michael Kolahsa. Die geschlechtsreifen Aale machen sich nämlich mit Vorliebe in der Dämmerung auf den Weg. Die Fischer sind dann regelmäßig bis spätnachts bei meist klirrender Kälte im Einsatz – oft über mehrere Wochen.

Umgekehrt setzen die unterfränkischen Fischer wegen der ökologischen Vielfalt in ihren Gewässern jedes Jahr junge, kaum bleistiftgroße Aale aus. Die stammen dann zumeist aus Aalfarmen in den Niederlanden und können in den hiesigen Bächen und Flüssen zu respektablen Exemplaren heranwachsen. Immerhin werden die weiblichen Tiere bis zu eineinhalb Meter groß; die Männchen bringen es allerdings nur auf maximal sechzig Zentimeter.

Mit der wirtschaftlichen Bedeutung des Aalfangs ist es allerdings nicht mehr weit her. In den Supermärkten wird kaum noch Aal verkauft und viele der großen Räuchereien sind in den vergangenen zwanzig Jahren aus dem Aal-Geschäft ausgestiegen. Dabei geht der bei weitem überwiegende Teil von Aal nach wie vor als Räucherfisch über die Ladentheke. Und der stammt in der Regel nicht aus Wildfang, sondern aus den Aal-Farmen in Norddeutschland, die in so genannten Indoor-Kreislaufanlagen Glasaale zur verkaufsfähigen Größe aufpäppeln. Auch in der Feinschmecker-Szene ist die Romantik nicht mehr das, was sie einmal war.