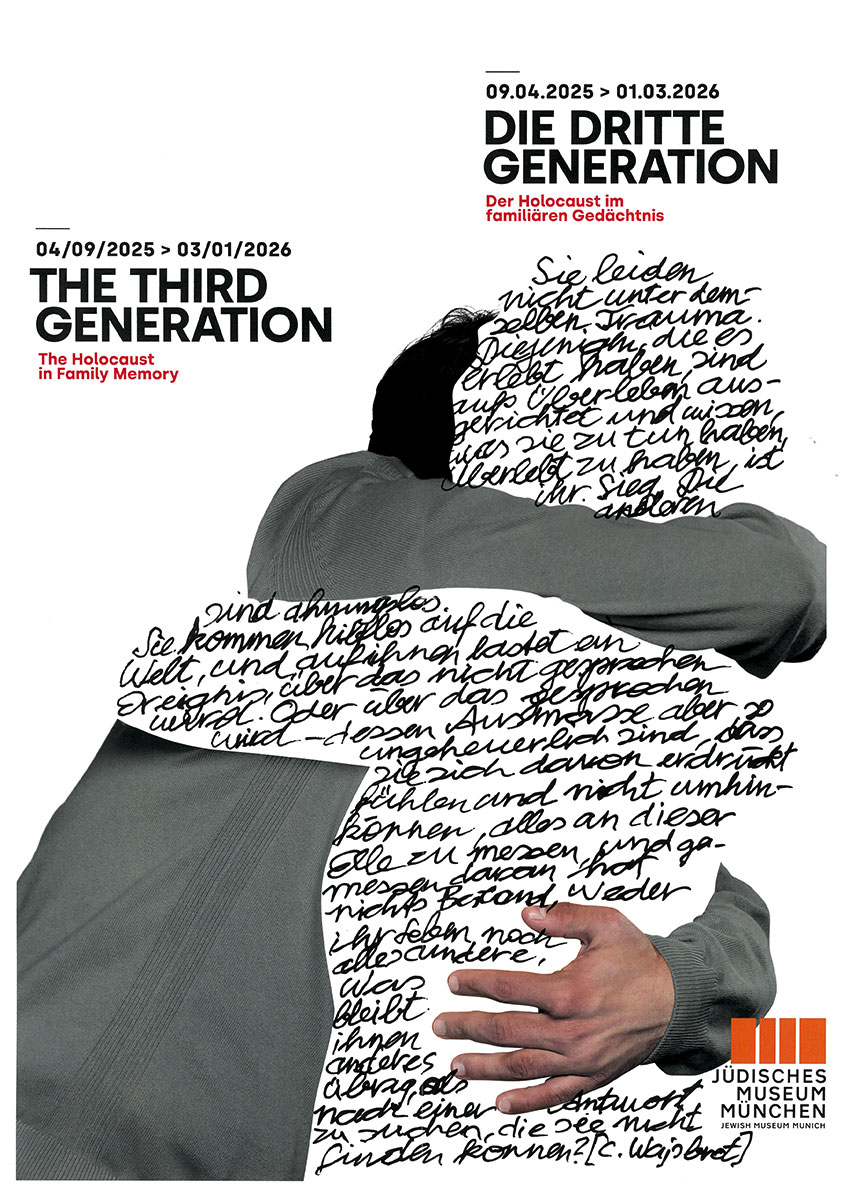

Der Holocaust im familiären Gedächtnis

Unter dem Titel „Die Dritte Generation“ zeigt das Jüdische Museum München eine Ausstellung über Strategien der Bewältigung und Auseinandersetzung mit dem Erbe des Holocaust.

Text: Wolf-Dietrich Weissbach

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,

in allen Lüften hallt es wie Geschrei.

Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei

und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.

Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen

an Land, um dicke Dämme zu erdrücken.

Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.

Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.

An das Gedicht „Weltende“ des jüdischen, irgendwann zum Katholizismus konvertierten Dichters Jakob van Hoddis (Hans Davidsohn / 1887 – 1942) aus dem Jahre 1911, der im Mai oder Juni 1942 als „Unwertes Leben“ im Vernichtungslager Sobibor von den Nationalsozialisten ermordet wird, lassen sich im Frühjahr 2025 beinahe wahllos Meldungen der Weltpresse anfügen; die schattigen, düsteren, beängstigenden überwiegen ohnehin – selbst oder gerade weil, weil sie nur warnen, ermahnen: So die ergreifende Ansprache einer der letzten noch lebenden, der 103jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer anläßlich ihrer Ehrung mit dem Westfälischen Friedenspreis. („Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut; es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle gleich … seid Menschen!“); … und einen Tag später: Die zur Gedenkfeier des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald am 6. April 2025 auf Druck der israelischen Botschaft in Berlin nicht „wirklich“ gehaltene, sondern „nur“ in der SZ veröffentlichte Rede des israelischen Philosophen Omri Boehm über das „Gegenteil des Vergessens“. In seinen Worten (mit Verweis auf die deutschen Philosophen Immanuel Kant (1724 – 1804) und Herrmann Cohen (1849 – 1918)) ist das „weder bloß das Erinnern noch die Gerechtigkeit, sondern der Frieden“. Davon eher unbeeindruckt wird Anfang April in den Medien gefühlt auffallend wenig von den brennenden Kriegsschauplätzen der Welt berichtet. Offensichtlich interessieren alle nur die Erschütterungen ihres Aktienportfolios.

Der Hamas-Überfall hat die Welt verändert

Wie auch immer: Da ist der 7. Oktober 2023, und der hat die Welt verändert, hat die jüdische Welt zutiefst erschüttert. Die Hamas hat offensichtlich völlig überraschend den 2014 mit Israel vereinbarten Waffenstillstand gebrochen, hat 1100 Jüdinnen und Juden auf grausamste Art und Weise getötet – mehr als je an einem Tag seit dem Holocaust; hat viele Tausend Menschen verletzt und 240 Jüdinnen und Juden als Geiseln entführt. Das Geschehen an diesem Tag hat wohl auch die Welt der Nachfahren der Täter verändert. Plötzlich ist der von den Nazis verübte eliminatorische Antisemitismus wieder Thema in der deutschen Öffentlichkeit (und selbst den Universitäten), die heute in weiten Teilen die jahrzehntelange Unterdrückung der Palästinenser verurteilt, vor allem aber die militärische Reaktion der israelischen Regierung auf den Überfall der Hamas-Terrorkommandos, die Gaza wohl nahezu unbewohnbar gemacht und so Donald Trump auf die Idee brachte, die Palästinenser von dort zu vertreiben und Gaza in ein Resort für die Reichen zu machen. Vor allem aber hat Israels Kampf gegen Amalek, den Erzfeind aus biblischen Zeiten, laut amnesty international bisher über weit 30 000 Palästinensern das Leben gefordert. Nicht um es gegeneinander aufzurechnen: Mit diesem Wissen muß man, ob man will oder nicht, die Ausstellung „Die Dritte Generation – Der Holocaust im familiären Gedächtnis“ im Jüdischen Museum in München besuchen, die sich, zumindest auf den ersten Blick, an ein speziell jüdisches Publikum wendet. Ohne Hinweis auf den 7. Oktober würde es sicher schwerer fallen, einer breiteren, über die grundsätzliche Brisanz oder auch den künstlerischen Stellenwert nicht bereits vorgebildeten Öffentlichkeit – den Nachfahren der Täter – das Thema nahezubringen. Zumal es über die Dritte Generation zwar, laut Katalogtext, eine kaum zu überblickende Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten gebe, aber sich bisher „keine Ausstellung“ dezidiert mit dem Thema beschäftigt habe.

Authentische Kunst?

Allein, durchschnittlichen Wirtschaftswunderkindern die manchmal gar obsessive Beschäftigung der Enkel von Holocaust-Überlebenden mit der eigenen jüdischen Familiengeschichte (und der Schoa), was laut Katalog für die Generationen nach dem Holocaust bezeichnend sei, einsichtig zu machen, dürfte keine leichte Aufgabe sein. Noch in den 60er bis 80er Jahren endete der Geschichtsunterricht der Täternachfahren in Volksschulen, Mittelschulen und selbst Gymnasien oft zum Schuljahrsende genau vor der NS-Zeit und dem neuen Lehrplan in der nächsten Klasse. Und die eigene, nicht-jüdische Familiengeschichte hatte zudem gegen TV-Serien wie Lassie, Rin-Tin-Tin, Bonanza usw. ohnehin keine Chance. Ein ausgeprägtes „kollektives Familiengedächtnis“ wie es beispielsweise der französische Soziologe Maurice Halbwachs (Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen) beschreibt, ist vielleicht heute noch für jüdische Familien, die etwa in Deutschland in einer Art verwandtschaftlicher, noch bzw. wieder irgendwie funktionierenden Diaspora leben, aber schwerlich für deutsche Stadtmenschen anzunehmen, für die Verwandtschaft nur noch eine sehr oberflächliche Bedeutung hat. Maurice Halbwachs (geb. 1877), dessen Werk bis heute das Konzept des kollektiven Gedächtnisses maßgeblich mitprägt, wurde übrigens 1944 von der Gestapo in Paris verhaftet und im März 1945 in Buchenwald ermordet („Vernichtung durch Arbeit“).

Ob es der Ausstellung mit ihren vor allem künstlerischen Gedächtnisleistungen gelingt, denen (selbst anhand des Katalogs) bisweilen die Sorge anzumerken ist, ihre „Schöpfer“ bzw. Urheber fürchteten, den, sei es: virtuellen Kontakt zur Ersten Generation zu verlieren, die selbstgestellte Aufgabe zu erfüllen, muß wohl bis zur unmittelbaren Gegenüberstellung mit den Werken offenbleiben. Es wird immer etwas sein, das noch zu leisten ist. Und auch dann: Wie soll man beurteilen, ob eine ganz eigene, persönliche, individuelle Aufarbeitung einer traumatischen Familiengeschichte gelungen ist? Es geht vermutlich nur, indem ein Versäumnis oder auch eine Schuld der eigenen, längst verstorbenen, geliebten Großmutter gegenüber ohne Wenn und Aber dem eigenen Konto angelastet wird. Ganz pathetisch, das Leid, das ihr widerfahren ist, müßte so erfahren, erinnert werden, als hätte es verhindert werden können, als hätte man sie davor bewahren, beschützen können. Damit kann jedoch nicht der Vernichtungskampf gegen den biblischen Erzfeind Amalek gemeint sein, eher eine Haltung, eine Strategie wie sie Omri Boehm mit seinem Konzept einer Kon-förderation von Juden und Palästinensern vorschlägt – und wohl auch Margot Friedländer im Herzen trägt. Die einzig anständige Weise für einen Nachfahren des Tätervolkes ist, dies empathisch als glaubhaft, als gelungen zu akzeptieren und zu vertreten.

Was zugegeben nicht immer einfach ist. Verdeutlichen läßt sich die Schwierigkeit an einer der eindrucksvollsten Arbeiten der Ausstellung, den Selbstporträts von Rafael Goldchain mit dem Titel „I Am My Family“ aus den Jahren 1990 bis 2008.

Selbstporträts in den Rollen seiner Verwandten

„Goldchain wurde 1953 in Chile geboren, lebte in Mexiko und Israel, bevor er Mitte der 1970er Jahre nach Kanada emigrierte. Als er mit Ende Dreißig Vater wurde, begann er sich mit seiner Familiengeschichte und seiner Identität auseinanderzusetzen. In den späten 1990er Jahren erstellte er ein Selbstporträt, das gleichzeitig seinen Großvater darstellte. Anschließend schuf er aus dem Gedächtnis, Erzählungen seiner Familienmitglieder sowie alten Fotoalben immer neue Selbstporträts, für die er in die Rolle weiterer Verwandter schlüpfte: Er schminkte und kostümierte sich, nahm eine typische Pose ein, positionierte das Licht und überarbeitete die Fotos digital. War dies zu Beginn eine private Suche, so erkannte er mit Fortschreiten des Projektes, wie stark seine Familie von der Weltgeschichte beeinflusst war. Viele seiner polnischen Vorfahren emigrierten ab den frühen 1920er Jahren nach Lateinamerika, all jene, die Polen nicht verließen, wurden in der Schoa ermordet. Irgendwann kam er an den Punkt an, an dem weder genealogische Recherchen noch Nachforschungen innerhalb der Familie ihm neue Verwandte erschließen ließen und er begann die Lücken in seinem Stammbaum mit Hilfe von Imagination zu füllen. So im Porträt von Naftuli Goldszajn, dessen Namen er aus einer genealogischen Datenbank entnommen hatte und für das er ein historisches Foto eines Unbekannten als Vorlage heranzog.

Das Ergebnis sind 55 Selbstporträts in den Rollen seiner Verwandten, historisch belegten und seiner Phantasie entsprungenen. Für Goldchain stellt dieses Reenactment ((Aufführung einer neuen Version eines alten Ereignisses)) die Trauer um deren Verlust dar und zeigt gleichzeitig, daß im Verlangen mehr über sie zu wissen wiederum das Verlangen steckt, mehr über sich selbst zu wissen“ (Sabine Apostolo / Katalog zur Ausstellung).

Goldchains Arbeit bekennt nun einerseits freimütig und ganz im Sinne von Maurice Halbwachs, daß Erinnerung immer Rekonstruktion ist oder manchmal wie bei Goldchain sogar Verklärung, und zugleich wohl auch Authentizität, Glaubwürdigkeit beanspruchen darf.