Heilendes Multitalent

Die Gemeine Schafgarbe ist eine wichtige Pflanze in der Frauenheilkunde und kann auch sonst mit einem breiten Anwendungsspektrum punkten. Jahrhundertelang wurde sie etwa als blutstillendes Wundheilmittel hochgeschätzt.

Text: Sabine Haubner | Fotos: Forschergruppe Klostermedizin

Die antiken Griechen pflegten eine innige Beziehung zur Natur und hielten deren Erscheinungen für beseelt – oder gar von Göttern beherrscht, man denke da nur an das Meer und Poseidon. Auch Pflanzen mit besonderen Eigenschaften gelangten zu göttlichen Ehren wie die betörend duftende Hyazinthe – der zur Blume gewordene Sohn der Muse Klio. Die eher unscheinbare Gemeine Schafgarbe verdankt ihren mythischen Status ihrer Heilkraft – und dem mythischen Status ihren botanischen Namen: Achillea millefolium, benannt nach Achilles. Der Halbgott soll im trojanischen Krieg mit ihrem Kraut Wunden geheilt haben, so berichtet der römische Historiker Plinius im 1. Jahrhundert. n. Chr. Und schon dessen Zeitgenosse Dioskurides, einer der bedeutendsten Ärzte der Antike, empfahl die Pflanze zur Behandlung von Wunden und zur Stillung von Blutungen. Der Start einer langen Heilkrautkarriere, die sich in jüngerer Vergangenheit etwas abflachte. Um die medizinische Bedeutung der Pflanze und deren Potential für weitere Forschung wieder hervorzuheben, wurde sie vom interdisziplinären Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde zur Arzneipflanze des Jahres 2025 gekürt.

Die Kraft des Gewöhnlichen

Weitverbreitet und unauffällig – wie schaffte es diese Allerweltspflanze, die Hochachtung medizinischer Koryphäen oder unsicher Liebender über viele Jahrhunderte hinweg zu gewinnen? Und wie kam sie zu ihren beeindruckenden Beinamen wie Beilhiebkraut, Heil aller Schäden oder Augenbraue der Venus?

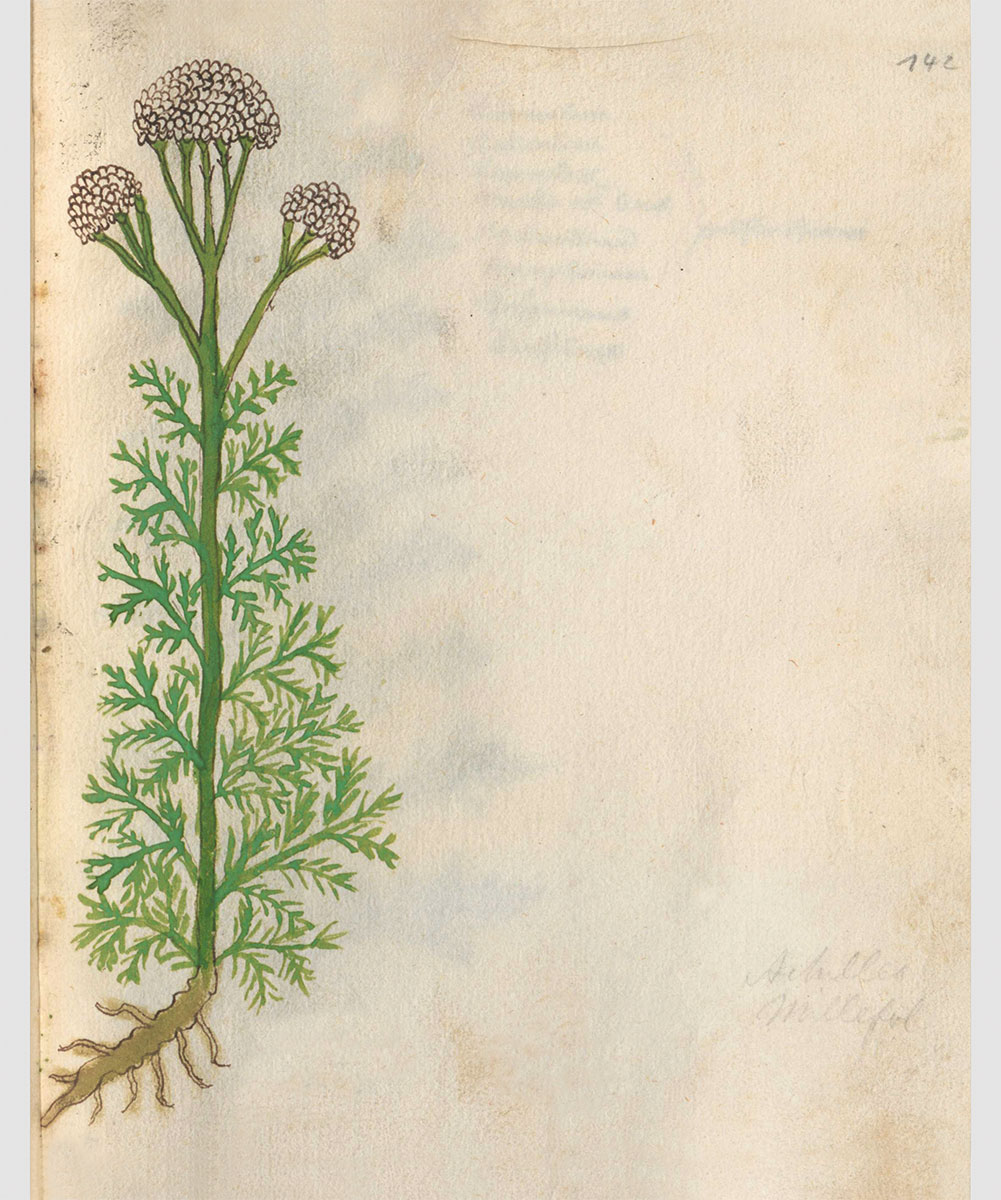

Von Juli bis November kann man ihre weißen Blütenstände wie kleine, auf lange Stängel aufgespießte Schaumflocken im Grün von Wiesen und Wegrändern sehen. Auf den ersten Blick erinnern sie an Dolden und es käme einem nicht in den Sinn, daß die Schafgarbe eine enge Verwandte der Kamille ist. Sie gehört wie diese zur Familie der Korbblütler. Ihre kleinen weißen, bisweilen rosa angehauchten Blütenkörbchen sind zu dichten, schirmartigen Rispen angeordnet. Außerdem besitzt die Schafgarbe ähnliche Wirkstoffe wie die Kamille, vor allem die in ihrem ätherischen Öl enthaltenen entzündungshemmenden Proazulene.

Charakteristisch sind ihre federartigen Blätter, die in viele feine Abschnitte zerteilt sind. Diese Form inspirierte zu dem wissenschaftlichen Namenszusatz millefolium, übersetzt „Tausendblatt“, und zu solch bezaubernden Beinamen wie Mäuseleiter oder Augenbraue der Venus. Letzterer wurde der Schafgarbe schon in der Antike verliehen, wie von Tobias Niedenthal, Medizinhistoriker von der Forschergruppe Klostermedizin in Würzburg, zu erfahren ist.

Augenbraue der Venus

Die filigrane, leicht geschwungene Blattform erinnert an eine Augenbraue, wie gemacht für die vollkommene Venus. Diese Widmung der Pflanze an die Göttin der Weiblichkeit kommt nicht von ungefähr. Die Erfahrungen Kräuterkundiger zeigten schon in der Antike, daß vor allem Frauen von den Heilkräften der Schafgarbe profitieren. Mit ihren krampflösenden Effekten, basierend auf einem Flavonoidkomplex, lindert sie Menstruationsschmerzen. Zugleich entfalten in der Pflanze enthaltene Phytohormone eine ausgleichende Wirkung auf den Hormonhaushalt. Eine Teezubereitung aus dem blühenden Kraut kann beim Prämenstruellen Syndrom und bei Wechseljahresbeschwerden helfen. Die Hauptindikationen Wundbehandlung, Frauenleiden, blutige Durchfälle und Verdauungsbeschwerden ziehen sich wie ein roter Faden durch die europäische Medizingeschichte. Dabei ist in den alten Schriften die Zuordnung der genauen Art durch unterschiedliche Bezeichnungen bisweilen schwierig, was sich auch durch die komplexe Struktur der Gattung mit weit über 100 Arten erklärt. Ihr deutscher Name „Garbe“ taucht erstmals im 12. Jahrhundert in den naturkundlichen Schriften Hildegards von Bingen auf, abgeleitet vom althochdeutschen „garwe“, was „gesund machen“ bedeutet. Die gelehrte Äbtissin empfiehlt etwa ein Pulver aus getrockneten Blüten und Blättern, um Blutungen zu stoppen. Im Laufe der Zeit kamen viele weitere Indikationen dazu. „Ein nützliches Mittel bei Steinleiden“ wird die Gemeine Schafgarbe um 1080 im „Macer Floridus“ genannt. 1539 schreibt Hieronymus Bock in seinem „New Kreütter Buch“, das Kraut in Wein gesotten treibe u. a. „Spulwürmer und was giftigs im Leib ist“ aus. Immer wieder taucht auch die Empfehlung auf, das zerstoßene Kraut auf Geschwüre und Fisteln aufzutragen oder damit bei Entzündungen des Mundraums zu gurgeln. Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Bleichsucht, Dreitagesfieber, Pest – spätestens im 18. Jahrhundert galt die Schafgarbe als Allheilmittel. Ihre spektakulärsten Einsätze hatte sie auf den Schlachtfeldern. Der Arzt Tabernaemontanus berichtet (Kräuterbuch, 1588), daß er während der Belagerung von Metz einen Goldschmiedegesellen mit einem Wundtrank mit Schafgarbenkraut von tödlichen Stichverletzungen der Brust „mit Verwunderung“ geheilt habe.

Für Verliebte und Schulschwänzer

Für Verwunderung sorgt in unseren Zeiten der romantische Einsatz der Schafgarbe. Schmachtenden Mädchen diente ihr Stängel als Liebesorakel: Sie drehten diesen dreimal in ihrer Nase herum. Erzeugte das Nasenbluten, ließ das auf Gegenliebe hoffen. Übrigens ein wahrscheinlicher Ausgang, denn schon die alten Kräuterbücher empfahlen ein so provoziertes Nasenbluten gegen Kopfschmerzen. Eine Wirkung, die früher auch wenig schulfreudige Kinder nutzten.

Im Frühling aß man die würzigen, leicht bitter schmeckenden frischen Triebe – was nach wie vor als gesunder, verdauungsfördernder Genuß zu empfehlen ist – als Zutat zu einer Kräuter-Kultspeise am Gründonnerstag. Diese sollte für den Rest des Jahres vor Krankheiten schützen. Zu Ostern kam eine andere Fähigkeit der Pflanze zum Einsatz: Mit ihr kann man färben. Die grünen Blättchen wurden auf rohen Eiern befestigt, mitgekocht und erzeugen eine grüne, filigrane Dekoration. Die Beschäftigung mit der Gemeinen Schafgarbe bringt überraschende Erkenntnisse und lohnt sich vor allem für die Wissenschaft. Bisherige Studien haben viele der traditionellen Anwendungen validiert. Die Kommission E und die ESCOP bestätigen die antibakterielle, adstringierende, spasmolytische und choleretische Wirkung des Krautes und empfehlen den Einsatz bei: Appetitlosigkeit, Verdauungsbeschwerden, schmerzhaften Krampfzustände im kleinen Becken der Frau und bei Haut- und Schleimhautentzündungen. Tobias Niedenthal erhofft sich neue Erkenntnisse zu den Wirkmechanismen der verschiedenen Inhaltsstoffe. „Die antimikrobiellen Eigenschaften wären natürlich gerade für die äußerliche Anwendung interessant.“ Die Karriere der heilenden Alleskönnerin ist noch lange nicht zu Ende.